4月18日

《中国自然资源报》整版刊发

《“两山”转化的福建自然资源答卷》

全文如下↓↓↓

针对“双世遗”国家公园的省际协同立法《福建省武夷山国家公园条例》在全国率先出台,为生态资源确权、保护与开发提供了法治保障;在厦门市产权交易中心,全国首个海洋碳汇交易平台一落地,红树林生态修复项目2000吨海洋碳汇即成交,成为福建首宗海洋碳汇交易;在闽西的崇山峻岭之间,秉持“给我一座矿山,还您一座公园”的理念,矿山真正做到了边开采、边治理,绿化覆盖率不断提升……这些场景共同勾勒出福建在自然资源领域践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动画卷。

作为全国首个生态文明试验区,近年来,福建省以制度创新、技术赋能、产业升级等多元模式为支点,撬动生态资源的价值转化,在山海之间书写着“两山”理念的实践新篇,实现了生态保护与经济发展的协同共赢。

从“生态美”到“百姓富”

生态产品价值实现的过程,就是将生态产品所蕴含的内在价值转化为经济效益、社会效益和生态效益的过程,也就是践行“两山”理念的过程。

“近年来,福建省自然资源厅践行‘两山’理念,构建起生态保护与经济发展的良性循环。”福建厅相关负责人表示,从“生态美”到“百姓富”,福建的实践并不是简单的资源变现,而是通过制度创新、技术赋能和产业升级等创新路径,提供了福建自然资源领域生态产品价值转换的“绿色密码”。

2021年4月,经自然资源部批复,南平市成为全国首个自然资源领域生态产品价值实现机制试点设区市。该市按照“政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续”的要求,加快构建生态产品价值实现机制。中国自然资源经济研究院在南平市挂牌全国首个生态产品价值实现理论实践基地,探索实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一的有效路径。

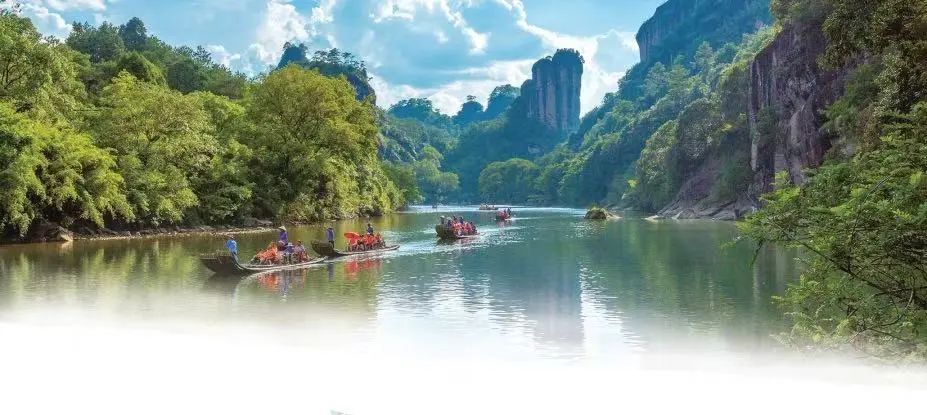

武夷山美景。肖文凤 摄

南平市通过“生态银行”市场化运作、“水美经济”新业态培育、林业碳汇产品交易等十大创新路径,构建起政府、市场、社会协同发力的价值转换体系。针对“双世遗”国家公园的省际协同立法《福建省武夷山国家公园条例》在全国率先出台,为生态资源确权、保护与开发提供了法治保障。顺昌县“生态银行”将分散的林地资源整合收储,通过专业运营实现生态价值溢价,累计交易林业碳汇量23.45万吨,带动村集体年增收20万元。光泽县依托“水美经济”通过生态资源评估将流域经营权转化为融资工具,2025年首单水土保持生态产品价值转化交易签约220万元,资金定向用于生态治理和村民共富。这种“生态信用”融资模式,为全国生态产品价值转换提供了金融创新范式。

2021年7月,厦门市产权交易中心设立了全国首个海洋碳汇交易平台,积极部署、先行先试、主动创新;同年9月12日,红树林生态修复项目2000吨海洋碳汇顺利成交,完成了福建首宗海洋碳汇交易。

三明市制定出台《林票管理办法》,探索以“合作经营、量化权益、市场交易、保底分红”为主要内容的林票改革试点,激发林农活力,促进林业规模化产业化发展。将乐县发行的全国首张林业碳票,不仅实现了碳汇量的标准化计量,更创新了“碳中和﹢碳票”“生态司法﹢碳票”等应用场景。截至2024年,将乐县累计开发林业碳票项目21个,碳汇交易金额达79万元,吸引企业认购碳汇用于生态修复和大型活动碳中和。

为充分挖掘生态资源蕴含的经济价值,为“生态家底”贴上“价格标签”,连江县探索建立“政府﹢企业﹢金融﹢渔民”运作机制,构建“从资源到资产、从资产再到资本”的全链条式生态产品改革“连江模式”,形成了企业发展壮大、生态环境保护、农民增收节支和集体收入增长的多方共赢格局。

…………

福建省的实践充分证明,生态产品价值转化不仅是实现生态保护与经济发展协调共进的有效途径,更是推动高质量发展的必然选择。近年来,福建省探索形成的南平“森林生态银行”“水美经济”“武夷山国家公园生态产品价值实现”“厦门市五缘湾片区生态修复与综合开发”“三明市林权改革和碳汇交易促进生态产品价值实现”5个案例,先后入选自然资源部生态产品价值实现典型案例并在全国推广。

重构生态产品“产权密码”

作为我国南方重点集体林区,福建省以全国领先的66.8%森林覆盖率为底色,积极探索生态价值转化实现路径。近年来,福建省通过深化林权类不动产登记改革和开展林下经济不动产登记,不仅筑牢了生态屏障,更让“沉睡”的森林资源焕发经济活力,为“两山”转化写下生动注脚。

福建“八山一水一分田”的地貌特征,造就了其丰富的林业资源。全省林业用地面积1.39亿亩,占土地总面积的76.08%,森林覆盖率连续40余年居全国首位。然而,过去因林权登记不完善、历史遗留问题复杂等原因,林农“守着金山过穷日子”的困境长期存在。2016年4月,福建将林权登记纳入不动产统一登记范畴,开启了一场以确权赋能为核心的改革实践。

规范登记工作是改革的基础。实行不动产统一登记制度以来,原省国土资源厅、省林业局就做好林权登记与不动产统一登记衔接、进一步做好林权类不动产登记工作等联合印发文件,指导各地规范林权类不动产登记工作依法依规开展,并按照“人随事走、档随权转”原则,划转近200名林权登记专业人员,完成全省林权档案移交与数据整合,35个县(市、区)实现存量数据图件、属性、档案信息一致。三明市还将原林权登记34万宗存量数据逐宗落图,让档案更加数字化。

2022年年初,福建厅印制全国首部《林权类不动产登记实务手册》,简化登记程序,有力指导了林权登记工作的开展,在推进福建自然资源系统不动产登记工作人员统一规范登记行为、熟悉掌握政策法规、提高业务能力和服务水平上,起到了推动作用。

林权登记历史遗留问题历时长、覆盖面广、矛盾积累多。面对各类历史遗留问题,福建各地结合实际,研究处置方案,将集中化解和逐宗化解相结合。其中,三明、南平试点打出了分类处置“组合拳”,通过数据校准、权属核查、程序补正等方式,共化解11.38万宗历史遗留问题,处置率达60.66%。

不仅如此,福建还打造了“互联网﹢不动产”云平台,林农足不出户即可网上申办业务、查询登记进度,让林权登记从“跑断腿”变为“指尖办”。同时,多地推出“掌上办证”,并将林权登记业务受理、林权地籍调查等业务,逐步前移到乡(镇)自然资源所,让群众少跑路。三明市沙县区、南平市建阳区等地在各乡(镇)自然资源所设立不动产登记分中心,开设收件窗口,林农在当地乡(镇)即可申请办理不动产登记业务;各乡(镇)银行网点也设置了抵押登记便民服务点,为当地林农提供林权抵押登记“一站式”服务。南平创新“影像判读﹢实地勘验”地籍调查模式,地籍调查人员和指界人无需到达界址点位置,只需在山脚下完成坐标信息采集,效率大幅提升。

截至2024年年底,全省林权类不动产登记累计办结24.4万宗,涉及面积3016.1万亩,抵押贷款金额突破856亿元。

为了让“沉睡”的森林资源活起来,福建还想出了哪些妙招?开展林下经济不动产登记就是一项有力举措。

2024年10月,习近平总书记在福建考察时强调,要深化集体林权制度改革,发展森林食品、林下经济,不断挖掘培育“森林粮库、钱库”。为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,当年11月,福建厅会同省林业局、国家金融监督管理总局福建监管局印发《关于规范开展林下经济不动产登记促进林权价值增值的通知》,明确了林下经济不动产登记的适用情形、权利类型等内容,为林权流转和抵押融资提供了法律保障。

“林下经济经营者大多靠租赁经营,容易出现产权不明晰的情况,导致融资难、权益保障弱。”福建厅相关负责人介绍,通过“三权分置”改革,明晰集体林地所有权、承包权、经营权,林农可通过流转、入股等方式盘活林地,林地可通过规范登记实现经营权流转。三明、龙岩等地推出“林下经济贷”,林下经济经营权权利人只需通过手机银行线上提交授信申请材料,并在农商银行完成林下经营权证价值评估、授信审批、权证抵押登记等手续后,即可轻松获得专项资金支持,有效破解了长期以来“有林难抵押、有绿难变现”的困境。

近年来,龙岩市新罗区深化集体林权制度改革,推出林下经济全类型不动产登记制度,推动“资源变资产”,激发林业经营主体活力,有力促进林权价值增值增效。2024年,该区通过全流程网办的林权类不动产登记共89件,全流程网办率100%。如今,全区林下经济惠及林农、林企近2.5万户,带动林下种植养殖、森林旅游、康养等生态产业协同发展,通过“全类型登记”实践,激活林下经济经营面积近200万亩,年产值突破35亿元,培育新型经营主体超百家。

截至目前,福建省已成功办理226宗林下经济不动产登记,有效保障了经营者的合法权益,化解了经营者的融资难题,成功扩大了林下经济产业规模,为当地经济发展和林农增收作出了重要贡献。

绘就“两山”新画卷

八闽大地,山海交响。在龙岩市永定区矿山修复现场,曾经裸露的边坡上,新植的杜鹃与爬山虎沿着生态网格攀爬,与远处的绿色矿山交相辉映。作为全国首个生态文明试验区,福建正以生态修复为笔,在山水之间书写“两山”理念的实践答卷,让生态高颜值与发展高质量同频共振。

政策春风催生实践新景。2024年,国家七部委联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》,福建随即以“生态优先、制度先行”的气魄接续发力,印发《关于进一步做好全省绿色矿山建设工作的通知》,要求各市、县(区)自然资源主管部门切实加强绿色矿山建设,促进矿业绿色低碳转型发展;出台《福建省绿色矿山建设管理办法》,将绿色标准嵌入采矿权出让合同,要求新建矿山必须在投产后1~2年内达到省级绿色矿山标准。这不仅是对生态承诺的具体实践,更是构建起了全周期、可追溯的绿色发展闭环。

当制度设计的齿轮精准咬合,闽地矿山焕新工程开始迸发澎湃动能。

早春时节,踏入龙岩高岭土股份有限公司矿山2号排土场,千株樱花树含苞待放,员工们三五成群,漫步于山间新修的栈道,体验着别具一格的生态魅力。“在追求经济效益的同时,我们致力于守护好这片绿水青山。”龙岩高岭土股份有限公司相关负责人介绍,近年来,公司秉持“给我一座矿山,还您一座公园”的理念,积极推动生态复绿工程,持续投入大量资金用于植被恢复和水土保持工作,在排土场大力实施景观提升工程,真正做到了边开采、边治理,绿化覆盖率在可绿化面积中达到了100%,让矿山与人和谐共生。

这只是福建绿色矿山建设的一个缩影。针对长期以来矿山开发带来的生态挑战,福建将绿色矿山建设作为破解资源开发与生态保护矛盾的关键抓手,建立“成熟一批、申报一批、遴选一批”的常态化机制。2024年,全省新增9家省级绿色矿山,总数达43家,华润水泥、三明南方水泥等企业通过推广地下矿山充填开采、智能爆破等技术,不仅让矿容矿貌焕然一新,更带动矿业产值提升25%。同年,古田天宝矿业有限公司西朝钼矿生态修复案例入选全国首批生产矿山生态修复典型案例。在三明市,福建富强石材创建国家级绿色矿山后,通过石粉废水循环利用技术年减少污染排放30万吨,衍生的建筑骨料年产值达5000万元。

下潭尾红树林公园。陈卫华 摄

沿海地区则演绎着“蓝色经济”的生态奇迹。厦门坚持绿色发展理念,以高水平生态修复助推高质量发展,生动诠释了人海和谐的生态理念,拓宽了“两山”转化通道,有力证明了“碧海银滩也是金山银山”。厦门市下潭尾红树林公园内,种植红树林约85公顷,主要品种秋茄、桐花树、白骨壤等在潮间带茁壮成长,曾经的滩涂荒滩变为“城市绿肺”,成为网红打卡点和厦门海洋科普教育基地,年接待游客超150万人。在全省18个中央支持海洋生态修复项目中,9个已成功验收,修复滨海湿地4.1万亩、岸线73千米,泉州晋江“蓝色海湾”项目在2024东亚海大会暨厦门国际海洋周“中国—东盟海洋生态系统保护与修复”研讨会上向全球推广,成为“陆海统筹”的典范。

这些修复后的生态空间,不仅筑牢了生态屏障,更催生了森林康养、湿地旅游、碳汇交易等新业态,实现生态效益向经济效益的转化。

站在新的历史方位,福建自然资源领域的“两山”转化实践已从局部探索走向系统集成,一个个创新实践不仅为全国提供了可复制的经验,更在深层次上回答了“如何实现生态保护与经济发展共赢”的时代命题。“这场关于生态产品价值的创造性转化,终将在闽山闽水间绽放出更加璀璨的生态文明之花。”福建厅相关负责人说。【中国自然资源报】

微信

微信

闽政通APP

闽政通APP  国务院互联网+督察

国务院互联网+督察

政企直通车

政企直通车

闽公网安备35010202001777号

闽公网安备35010202001777号