编者按:近日,省自然资源厅围绕规划编制好、规划管理好、规划服务好、规划实施好、公众参与好等5个方面,梳理总结全省村庄规划编制实施经验做法,形成一批村庄规划编制实施优秀典型案例。本栏予以刊发,供各地学习借鉴。

今日刊发

荔城区黄石镇江东村:

古韵新篇·梅妃文化活化与乡村振兴实践样本

一、村庄基本情况

江东村位于莆田市荔城区黄石镇中北部,距区中心约8.3公里。其北面与木兰溪相邻,东临福厦铁路、福泉高速公路,距离高速互通口0.7公里,西邻涵港大道,南连华堤和华东村,交通便利。相传为唐代梅妃故里。

江东村总规划面积为273.12公顷,辖南塘、西什、东什、环浪、祁镜5个自然村,2021年户籍总人口6620人,常住人口4634人。福厦铁路、沈海高速、涵港大道、涵黄公路贯穿而过,交通十分便捷。村庄紧邻木兰溪,水系丰富、田地平坦,景观性强、桥体众多。

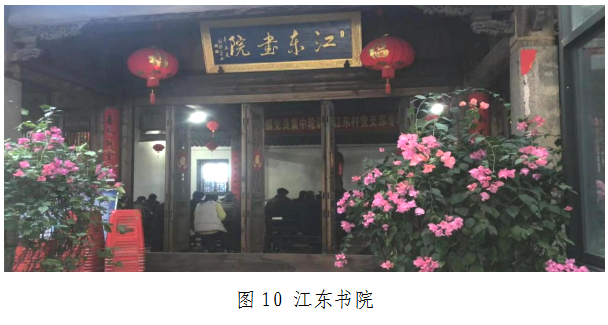

江东村有多处与梅妃生平相关的历史建筑,村域内文物古迹众多,如省级文保单位浦口宫,区级文物保护单位莆仙戏神雷海青纪念祖庙飞云庙、民族抗倭英雄孔兆熙纪念祖庙飞燕府,三普文物点江东成庆庙、江东祁氏祠堂、江东吴氏祠堂、江东葫芦岩,纪念江梅妃的梅妃亭和抬头石等,以及浦口宫宫殿墙壁上尚存有清嘉庆《重修浦口宫记》等数块石碑,也具有较高的文物价值。“江东书院旧址”为2020年最新发现,目前有2块石碑,石碑上记载了当时教学场所“江东书院”发展历史及重修过程,具有较高的文物价值。

江东村同时拥有省级非物质文化遗产《江梅妃的传说》和4个莆田市非物质文化遗产名录,即《田公元帅的传说》《木偶戏》《黄石浦口宫红桔塔》以及《江梅妃信仰习俗》。此外,还有众多非物质文化遗产及独特莆田习俗。

在乡村旅游方面,“江东梅影”曾是莆田著名的二十四景之一,远近闻名。1997年,江东村被授予“中国著名风景名胜旅游景区”称号;2014年,被省住建厅、省旅游局评为莆田市首个省级特色旅游名村;2016年,被省水利厅评为省级水利风景区;2019年入选省级乡村振兴试点村;2020年入选省级“一村一品”示范村名单;2023年入选第一批省级乡村振兴示范创建村。

二、规划情况

本次村庄规划为全域全要素规划,整合生态、农业、建设用地等资源,构建“三生空间”(生产、生活、生态)协同布局。通过GIS技术精准分析土地潜力,落实永久基本农田和村庄建设边界。

创新采用“三权分置”模式,对闲置宅基地、集体经营性建设用地进行集约化改造,引入文旅、仓储等产业项目。例如,将闲置建筑改造为特色民宿、旅游服务等新业态等功能使用;农田流转发展订单农业,利用高架桥下闲置空间建设蔬果冻库。

三、规划实施成效

(一)产业发展规划

“一产”以生态农业为主,依托村域东侧平坦连片的耕地资源,大力发展蔬果种植,提升土地利用价值。

“二产”发展特色农产品仓储、中转、加工,规划利用高速互通口高架桥下空间,建成1000平方米农产品冷链保鲜基地,年储蔬菜700吨,可服务周边多个村庄蔬菜种植农户,每年可为村集体增加约25万元收入。

“三产”以梅妃文化为核心,串联浦口宫、江东书院等历史资源,打造乡村旅游精品线路,发展水上巴士、露营等业态,融入荔城区生态绿心旅游体系。

(二)规划与土地政策融合

1.规划引领下的全域土地整治。以《江东村村庄规划(2020-2035)》为纲,将生态保护红线、永久基本农田与建设边界“三线”管控融入土地政策,通过GIS技术实现273.12公顷村域全要素统筹。针对木兰溪流域特点,采用“点状供地”政策激活退养复耕示范田,同步配套冷链物流设施,形成“生态农业+加工”产业链。

2.宅基地“三权分置”与闲置资源盘活。鼓励村民改造闲置农房用于文旅产业,通过出租、入股等方式引入教育、旅游配套项目,实现集体增收与产业落地双赢。同时规范“一户一宅”审批管理,保障村民权益的同时严控开发强度。

3.文化赋能与政策工具创新。以梅妃文化IP为核心,串联浦口宫等历史建筑,通过“土地流转+风貌管控”政策打造乡村旅游精品线。结合全域土地综合整治试点,实施“耕地集中整治+低效用地整理”。

(三)人居环境整治

1.农房风貌全域管控

新建农房规范化:依据《荔城区农房建筑立面图集》,新建农房采用红白色系为主色调,屋顶推行悬山顶、歇山顶等传统形式,墙面选用低彩度涂料强化乡村风貌统一性。

落实“一户一宅”审批监管,严控建筑层高(≤3层)和基底面积(80~120平方米/户),通过建房审批系统动态追踪违建行为。

存量农房改造提升:结合“三拆三清”专项行动,拆除35户占用河道违章建筑的“钉子户”,改造30栋房屋外立面,消除安全隐患的同时植入本土文化元素。

为推进美丽乡村建设,江东村因地制宜,对全村沿路的破损墙体进行普查造册,先后投资80万元对十里梅溪景观带裸房进行整治,把梅妃画像、省级非物质文化遗产红桔塔等历史文化搬上墙;同时,对梅溪两岸的路灯进行改造,将清代书法大师伊秉绶“贞烈垂芳”碑刻、清代大理寺卿郭尚先“泽润生民”、大文豪郭沫若“梅妃生里”题书等元素融入路灯中,实现十里河道两岸绿化、美化、亮化和文化。

2.公共空间活化利用

休闲空间织补:利用清拆出的边角地、桥下空间建成多处口袋公园,配套休闲步道。依托木兰溪水系整治,打造滨水景观带,植入亲水平台与生态小景。功能空间整合:将闲置建筑改建为创客空间,闲置集体用地改造为休闲吧。

规划深度挖掘江东村历史文化资源,将原闲置建筑规划作为江东书院,在保护历史文化的前提下,合理活化利用历史文化资源,盘活闲置用地。

(四)生态保护与文化传承

祁镜河道治理。目前梅妃亭及周边环境改造提升工程已接近尾声,正在加强文化配套设施布置,凸显梅妃文化特色。周边正在实施木兰溪下游水生态修复与治理工程,计划投资约1500万元打造人文主题公园,进一步丰富景观文化内涵,彰显梅妃文化底蕴。

江东村位于木兰溪下游出海口,有十里水乡的美誉。近年来,江东村以创建乡村振兴为载体,突出“梅”文化,着力于打造“一街、十里水乡、百亩梅花林、千年古村落”的梅妃文化景观群,发展特色乡村旅游产业。2024年,江东村举办第四届“梅妃杯”篮球邀请赛,进一步宣传“生性正直、志节清高”的梅妃形象,展示黄石镇江东村深厚的人文底蕴。

浦口宫是省级文物保护单位、爱国主义教育基地,拥有独特的民俗,每年正月初三至初七都在浦口宫举行隆重而庄严的春祭仪式;祭祀江梅妃的全国独特祭品“红桔塔”也被列入省级非物质文化遗产。浦口宫涉台元素多,如有原国民党行政院院长张群亲笔题写的匾额“正气浩然”、国民党元老于右任撰写赞颂梅妃的对联“有怀期报国,所贵在无私”和“明珠辞一斛,亮节足千秋”,同时浦口宫还与台湾几个名流大宫结成姐妹宫,并互赠匾额,两岸名人来宫参观也留下珍贵墨宝。鉴于此,在上级的大力支持下,浦口宫成功申办成为市级海峡两岸交流基地。

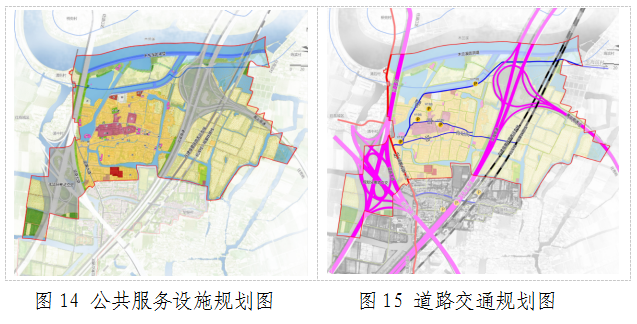

(五)基础设施与公共服务提升

根据《福建省村庄规划编制指南》要求,江东村公共服务设施配套齐全,包括村委会、幸福院、村邮站、卫生所、中小学、幼儿园、运动场地等。规划保留现有公共服务设施,并对田家炳中学进行扩建。满足村内公共服务设施要求。在旅游服务配套方面,规划利用现有闲置工业用地调整为商业用地,建设旅游服务中心,满足江东旅游服务需求。

环境和市政设施方面,完善了旅游公厕,开展了村内排洪渠建设。

道路交通规划方面,整体上维持路网格局,顺应村庄肌理,打通村内断头路;结合实际用地条件,将主要道路拓宽,确保村庄干路宽度达到6m,村庄支路配合村民生活、游客观光等打造村庄慢行道路,在现状基础上进行梳理,宽度1~4m不等,提高道路通行能力及消防疏散能力。停车方面主要将现状闲置堆场改为停车用地。

四、规划服务

探讨产业发展设想和近期项目建设需求,进一步策划生成制定近期项目,统筹安排公共服务设施、基础设施和环境改善、农房新建及风貌协调、产业发展等方面。策划生成村庄建设发展、生态保护、民生改善等相关规划项目,测算近期建设实施资金需求,落实项目经费来源,有序安排实施项目,指引村庄近期建设。

规划明确了项目位置、建设内容、建设规模、投资规模、建设年限等内容,做到各项资金项目可落实。规划指导了江东村在田间地头建设农产品冷链保鲜基地的建设,破解蔬菜种植户存储难、销售难等产业发展难题。同时,规划为田家炳中学的扩建和江东小学扩建以及田家炳幼儿园建设提供用地保障和规划建设指引。

五、经验总结与未来展望

(一)规划实施亮点

1.生态农业升级:通过退养复耕示范田建设,推广中药材种植与咸淡水养殖,配套1000平方米冷链基地,实现农业产值与村集体收入双提升。

2.文旅深度融合:以梅妃文化为核心,串联浦口宫、江东书院等历史资源,打造“一街、十里水乡、千年古村落”文旅IP,年吸引游客超10万人次。

3.土地政策创新:通过宅基地“三权分置”盘活闲置农房多处,引入创客空间、旅游配套项目,形成“文化+产业”活化利用模式。

4.人居环境提质:完成30栋农房立面改造,建成多处口袋公园,生活垃圾无害化处理率达100%,获评省级生态宜居示范村。

(二)政策建议

1.强化产业联动:建议设立专项基金,支持“农业+文旅+加工”产业链延伸。

2.优化土地供给:推广“点状供地”政策,简化休闲农业用地审批流程,保障产业空间需求。

3.深化数字治理:推动全域数字孪生平台建设,动态监测基础设施与生态数据,提升智慧化管理水平。

(三)反馈编制建议

1.增强弹性预留:未来规划需预留15%~20%弹性用地指标,适应新兴业态(如研学基地、低碳能源站)的灵活布局。

2.完善参与机制:建立“村民提案-专家论证-动态修订”的参与式规划流程,确保需求精准对接。

3.强化生态评估:建议将木兰溪流域生态修复成效纳入规划考核体系,设置年度生态红线监测指标。【厅规划处 莆田市自然资源局 荔城区自然资源局】

微信

微信

闽政通APP

闽政通APP  国务院互联网+督察

国务院互联网+督察

政企直通车

政企直通车

闽公网安备35010202001777号

闽公网安备35010202001777号