派江吻海、山水相依,福山福水的呼吸吐纳,为福建省福州市提供了生生不息的力量,历史的波澜与时代的脉动在此交汇。

“烟雨偏宜晴更好,约略西施未嫁。”被南宋词人辛弃疾喻为少女西施的福州西湖,曾屡遭磨难,大量污染使其憔悴不堪。“还我西施秀色,共享蓝色空间!”是福州人民的强烈呼声。

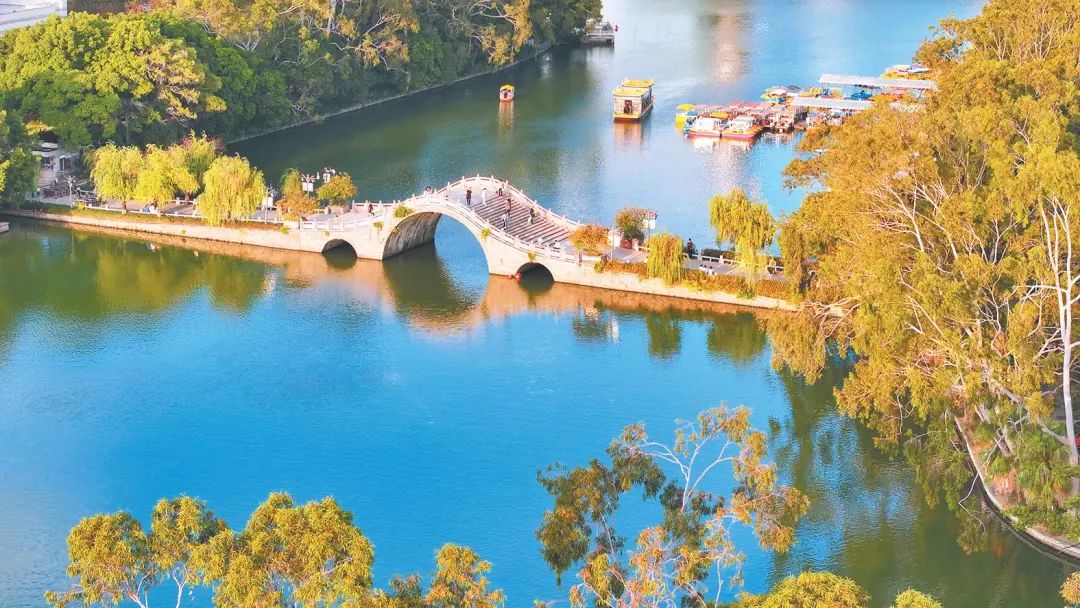

福州西湖一瞥。石磊磊 摄

20世纪90年代,时任福州市委书记的习近平同志,把人民利益举过头顶,提出还人民群众一个秀丽的西湖,亲自主导推动西湖整治、造林绿化、内河治理等工作,为福州留下了生态保护修复的思想财富、精神财富和实践成果。

福州以习近平生态文明思想为指导,一张蓝图绘到底,一任接着一任干,从西湖治理修复到水系综合治理,再到全域治山理水大格局,探寻人与自然和谐共生的“福道”。

治本清源,重现靓影

“翠浪吞平野。挽天河、谁来照影……”这是辛弃疾笔下的福州西湖,赞西湖、叹西湖,他把人生回忆尽撒悠悠湖水中。

时光飞逝,福州西湖在历史的脚步中经历着涅槃之痛。20世纪80年代,城镇化快速发展,城市人口大量聚集,城市内涝防治体系的发展与城市快速发展的需求不匹配,使得西湖水系的整体性、连通性遭到一定程度破坏,其中最突出的是水质污染和河道淤塞,西湖变成了让人掩鼻而过的“西坑”,综合治理迫在眉睫。

治理西湖、修复西湖,考验着施政者的担当与智慧。20世纪90年代初,时任福州市委书记的习近平同志主持编制《福州市20年经济社会发展战略设想》,提出把福州建设成为“清洁、优美、舒适、安静,生态环境基本恢复到良性循环的沿海开放城市”“全党动员、全民动手、条块结合、齐抓共管”十六字治水方略,为福州治水指明了努力方向,提供了根本遵循。

习近平同志主政福州期间,高度重视包括西湖在内的内河水系治理。1990年12月,推动实施西湖扩建工程,亲自与八千军民一道参加义务劳动。1991年11月,推动完成老城区42条、99.3公里内河实地普查。1994年初,推动市财政拨款400万元,开展西湖清淤整治工程。

到省里工作后,习近平同志仍十分关心福州的生态环境。2001年1月,时任福建省省长的习近平同志作出重要批示,要求“总结教训,改进工作,把西湖建设得更美好”。2001年春节后上班的第三天,习近平同志亲自到西湖宛在堂召开整治工作现场办公会,他饱含深情地说:“民有所呼,我有所应。西湖不仅是福州的西湖,也是全省人民的西湖。要把广大群众反映强烈的西湖问题,认真解决好。”并把这项工作列入当年为民办实事项目。

按照习近平同志的指示要求,福州研究制定西湖整治方案,提出“清淤、截污、引水、管理”四方面的系统性举措。

“23年前,国内城市内河及景观湖体专项水质整治工程还是空白。面对难题,省、市领导高屋建瓴,提出建设环湖截流渠的技术路线图,有效应对了截流难题;截流渠兼具休闲步道的功能,实现了多目标功能的统一;底泥清淤采用机械化作业,远程管道输送实现了无害化处理,避免了车辆运输扰民及渗滤液跑漏等问题,工作的前瞻性和方法的创新性都是典范。”福州市自然资源和规划局相关负责人介绍。

经过百日奋战,通过“干塘清淤、远距离管道输送”的创新方法,完成湖体清淤30万立方米,分区围堰,铺设截污干渠1800米,每天流入西湖的1.4万吨污水通过干渠送到污水厂处理,原东、西沿岸被改造为人行步道,西湖发生了“脱胎换骨”的变化,水面清澈,再现轻舟碎影、仙桥柳色。

目前,西湖总体水质类别由劣Ⅴ类水提升为Ⅲ类水,水透明度由不足0.4米提升到0.7米左右,现在每天从闽江补水达8万立方米,鸟类也增加到上百种,年游客接待量约1000万人次……如今的西湖,水清河晏,在岁月的长河中蜿蜒流淌。

由点及面,全域修复

水,纵横交错,扬浪千重。水,泽被天下,利泽万方。从“根治”西湖到全域修复,福州开始描绘更大的蓝图。

陆海统筹、河海联动,福州持续推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,擦亮生态底色,保护好利用好原生态的山水格局和深厚绵长的历史文脉。

全域治水。遵循习近平同志当年提出的十六字治水方略,福州深入实施全域治水行动,坚持“系统综合、生态自然、标本兼治”的治理理念,完成城区121条内河综合治理,建成滨河林荫绿道500多公里、滨河公园绿地5000多亩,枕水而居的幸福生活惠及越来越多百姓。

“我们还整合建设、水利、城管等部门涉水职能,首创水系联排联调智慧管理体系,变‘九龙治水’为‘一网统管’,实现对城区各水系的智能监测、预警预报、科学调度。2023年,全市主要流域Ⅰ~Ⅲ类水质比例达到100%,比全国平均水平高10.6个百分点,较‘十三五’期间提升10个百分点。”福州市联排联调中心相关负责人说。

流域修复。按照山水林田湖草沙一体化保护和系统修复的理念,福州实施了闽江流域山水工程,三年间完成水土流失治理140平方公里、天然湿地保护修复1.1万亩、封山育林2.3万亩、废弃矿山综合整治48处,流域内水环境质量明显提高,生物多样性得到改善,2022年以来闽江河口湿地先后入选世界遗产预备清单、国际重要湿地名录、全国山水工程首批优秀典型案例。

海域保护。福州完成滨海湿地修复129公顷,岸线长度修复11公里,由海向陆形成防护林—海滩—滨海湿地绿色屏障,生态系统的联通性与完整性有效提升,海洋生态安全全面增强,滨海新城海岸带保护修复工程被列入生态减灾协同增效国际典型案例。

2023年2月,福州出台《关于推进全域治水建设更加美好海滨山水城市的实施意见》,重点实施“强基宁水、集约用水、控源清水、以文活水、产业兴水、数字管水、护河爱水”七大行动,计划三年实施178个项目,着力绘就河畅水清、岸绿景美、鱼翔浅底的新画卷。

筑牢底色,山水共融

山是城市的肺,水是城市的血脉。山水相依,共存共荣。

多年来,历届福州市委、市政府立足全局和长远,始终坚持规划先行,把城市建设融入到自然山水格局,统筹谋划生态修复,筑牢有福之州绿色生态底色,夯实永续发展根基。

专项规划突出点上治理。西湖是历史文化名城的重要组成部分。福州突破“就湖治湖”,将西湖治理融入城市更新、历史文化保护、景观风貌建设中,先后出台《西湖公园总体规划》《西湖历史文化风貌区保护规划》。强化周边公共空间建设与滨水建筑高度管控、风貌整治,实施西湖双环线、城市界面塑造及园林氛围营造等多项重点工程,打通对山视线通廊。推动西湖与左海两园相互嵌入,以4.2公里亲水步道连接,重现“一碧万顷”的风光。

规划联动实现面上提升。在城市更新、历史名城、综合交通、文旅产业中,福州突出生态篇章,做优生态文章。在城市交通中,统筹健身绿道、骑行车道、登山步道等,建成4个环城慢行系统;在园林建设中,同步规划公园周边的道路交通、竖向工程、市政公用设施,推动大型生态公园从生态景观展示向特色公共休闲空间转变;在历史文化保护中,将山水城市风貌与历史文化名城保护结合,一体规划保护提升闽江滨江景观与上下杭、烟台山等特色历史风貌区。

全域规划推进系统修复。福州深入推进“多规合一”改革,编制国土空间总体规划,构建“一区四湾、五带五廊多楔”山海一体的生态保护空间格局。坚持在保护中发展、在发展中保护,划定生态保护红线5082.05平方公里。强化生态修复系统谋划和总体设计,编制市级国土空间生态修复专项规划,推动生态保护修复工作走向精细化、标准化。

呵护山水离不开强有力的资金保障。近年来,在自然资源部的支持下,福州投入山水林田湖草沙修复治理资金17亿元、海岸带修复治理资金11亿元,为项目建设实施提供了坚实保障。同时,积极构建社会资本参与生态修复的新模式,多渠道筹集资金,探索生态修复市场化运作新机制。

用好考核“指挥棒”,福州强化绿色考核机制。将临时用地复垦、矿山生态修复恢复率、海岸线保有率等各类指标纳入党政生态环境保护责任制考核;探索推广生态保护补偿、生态损害赔偿、生态修复产品价值实现机制,形成了经济发展、民生改善和生态恢复共赢局面。

越来越多的人感受到了福州之美。2021年,福州荣获全国十大“大美之城”;2023年,福州荣膺全球可持续发展城市奖(上海奖),是全球五个获此殊荣的城市之一,也是中国唯一获奖的城市。

“福州是有福之州,希望继续把这座海滨城市、山水城市建设得更加美好,更好造福人民群众。”2021年3月,习近平总书记到闽考察时对福州寄予新的希冀。

山水几度起落,候鸟几番来回,西湖讲述着沧海桑田的自然法则,也浓缩着人与自然的关系发展。

山与水相谐、人与自然相亲,福州生态好、产业兴、民众富。这是城市的福气,也是人民的“福道”。【中国自然资源报】

微信

微信

闽政通APP

闽政通APP  国务院互联网+督察

国务院互联网+督察

闽公网安备35010202001777号

闽公网安备35010202001777号