在城镇绿地的草丛里、单位院墙的角落边、乡野村庄的茶园间、荒无人烟的高山顶,细心寻觅便会发现各形各色的石碑、“圆铁钉”或铁墩子。其中,有些用红色涂料作了注记,有些用水泥盖板或铝合金栏杆加以防护......它们,就是测量标志。

这些看似普通的测量标志,其实就是地理信息的“大地印记”。它们默默支撑着我们的城市建设、工程开发、国土规划等,见证了测绘地理信息事业的发展,也承载了对未来社会进步的期望。

8月29日,是第22个全国测绘法宣传日。测量标志作为获取精确坐标数据的基础设施,是日常生产生活中不可或缺的部分,却很少有人真正了解它们。那么,测量标志究竟是什么?这些长期经受风雨侵蚀、历经城乡变迁的测量标志,为何至今仍能完好无损?它们又能发挥怎样的作用呢?

“大地印记”不只是“一个点”

测量标志是在陆地和海洋标定测量控制点位置的标石、觇标以及其他标记的总称。

许多人初次见到测量标志时,往往会认为它不过是“地面上的一个标记”。事实上,它是测绘部门经过精确测绘后,留存在地面、地下或建筑物上的各类标志。

简单来说,把大地想象成一个巨大的三维坐标轴,测量标志便是坐标轴上一个个有着明确地理信息位置的“坐标点”。倘若没有这些“坐标点”,城市规划或许会因无法定位而出现建设误差;工程建设或许会因定位不准而埋下安全隐患;地图绘制或许会因基准缺失而不够精准,给人们的出行和导航造成困扰……

根据用途和使用期限,测量标志可以分为永久性测量标志和临时性测量标志。简言之,永久性测量标志是设有固定标志物以供测绘单位长期使用的需永久保存的测量标志,如各等级的导线点、军用控制点、重力点、天文点、水准点和卫星定位点的觇标和标石标志等;临时性测量标志指测绘单位在测量过程中临时设置和使用的不需要长期保存的标志物和标记。

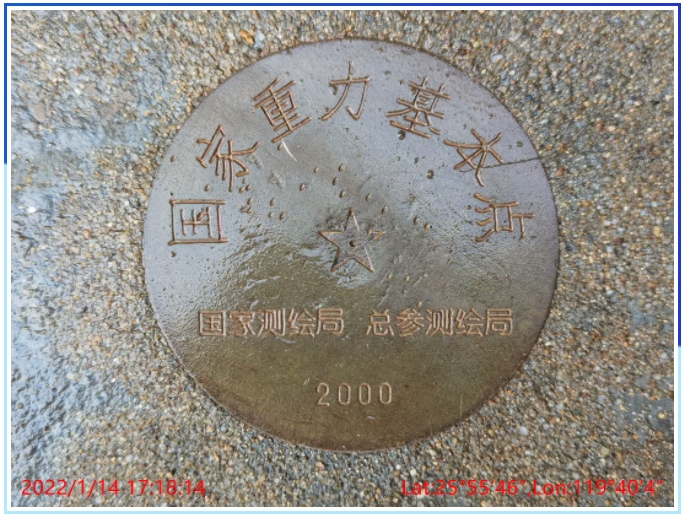

我们身边最常见的测量标志,是那些藏于街角、桥下、山顶的永久性测量标志——水准点、卫星定位点、卫星导航定位基准站、重力点等等。它们看似普通的混凝土墩,其实是国土空间数据的“活化石”。

——水准点是国家高程控制网的实物载体,是确定海拔高程的永久性测量标志。以它为依据,通过精密水准测量,可以精确测定其他点相对于黄海平均海平面的高程,为地形测图、工程建设、地震监测、海岸线变迁研究及国防建设提供必不可少的高程基准。

——卫星定位点又称GNSS大地控制点,是通过全球导航卫星系统技术按相应精度标准测定其在地心坐标系中三维坐标的固定点位。它是构成国家平面控制网的基础,为区域性地形图测绘、各类工程项目的勘察设计与施工放样、国土空间规划等提供直接的空间位置起算基准,保障地理空间数据的统一性和准确性。

——卫星导航定位基准站为国家对地观测和导航定位的重要基础设施。它通过连续跟踪接收北斗等全球导航卫星系统(GNSS)信号,提供高精度、高时空分辨率的观测数据,用于维持和更新国家空间基准框架,并为国土资源调查、气象预报、地质灾害监测、智慧城市、智能交通等领域提供实时、事后的高精度位置服务。

——重力点是测定地球重力加速度值的国家基准点和基本点。其获取的高精度重力数据是构建国家重力基准网的核心,对于地球科学研究(如大地水准面精化、地壳运动监测)、资源能源勘探(如石油、天然气、固体矿产)、航空航天(如远程武器发射、卫星轨道确定)及地震预报研究等领域具有至关重要的战略价值和应用价值。

这些测量标志是国家重要的基础设施,肩负着维持国家坐标系统、高程系统、重力系统及其框架的重要职责,在维护国家测绘基准安全,服务经济建设、国防建设、生态文明建设等方面发挥着重要作用。

跋山涉水守护“大地印记”

2021年10月,根据自然资源部统一部署,省自然资源厅印发通知,在全省组织开展测量标志普查和保护工作,全面查清全省测量标志现状,加强和改进测量标志保护工作,提升测量标志管理信息化水平,维护国家测绘基准安全。

普查保护工作时间紧、任务重、压力大。省测绘地理信息发展中心按照省自然资源厅要求,认真部署、精心谋划,指导技术支撑单位省测绘院奔赴全省各地推进实施工作,展开了一场与时间赛跑的测量标志“保护之旅”。

普查过程中,工作人员踏荒山、穿密林、访村落,使用GNSS(全球导航卫星系统)测量系统,克服了野外作业的重重困难,根据点之记(即“测量标志的历史档案”)、测量标志分布图等现有资料查找测量标志位置,对测量标志的地面标志、地下标志和中心标志的完好情况及使用效能逐一进行实地核查,详细记录测量标志变化信息,并对测量标志采取针对性保护措施,重新设置保护警示牌。

“受时代变迁、人为因素等影响,部分测量标志寻找难度大,需要发动群众力量反复查找。”相关工作人员回忆道,有些测量标志点位于废弃厂区、深山老林等人迹罕至的地方,只能一边借助刀具劈草开路,一边比对点之记寻找点位。遇到危险的野生动物,受伤也是难免的事。

历经一年多的野外奋战,全省共完成了2827个国家级、省级测量标志的普查和保护工作。经整理和分类,确定国家级、省级测量标志重点保护类2216点、一般保护类611点。相关成果已录入全国测量标志管理信息系统,实现“一点一档、动态可查”信息化管理。

“每一个测量标志都对应着一组精确的测量成果数据,一旦遭到破坏将导致测绘数据失真、地理信息断层,并埋下难以估量的工程安全隐患和国防风险。”省自然资源厅地理信息处负责人说。

普查只是开始,日常管护才是“持久战”。为此,省自然资源厅每年都指导各设区市自然资源部门对辖区内的测量标志开展年度巡查工作,进一步巩固测量标志普查保护成果。

7月的一个清晨,省测绘院航测遥感分院测量标志巡查员陈炜东和同事从宁德市寿宁县县城出发开始一天的巡查工作。在南阳镇洋边村,他们找到一处二等水准点。仔细查看保护告示牌完好情况后,陈炜东拿出铲子认真清理测量标志周边的杂草和泥土,用撬棍撬开重达百斤的水泥盖板,查看测量标志是否完好,并拍照上传至全国测量标志管理系统,做好巡查记录。

“在巡查过程中,如果发现测量标志、周边环境受到人为或自然因素干扰等问题,我们会及时上报处理。同时,对标志点周边的群众加强测绘相关法律法规知识宣传,增强他们的测量标志保护意识。”陈炜东说。完成这一系列巡查工作后,他的衣衫早已被汗水反复浸透,又被烈日晒干。而这既是他的日常工作,也是无数测绘人真实的工作写照。

近年来,我省持续强化测量标志管护工作,实行测量标志动态管理,建立定期巡查维护机制,加大测量标志委托保管力度,并持续创新测量标志保护模式。

厦门市自然资源和规划局建立测量标志在线监测管护系统平台,将智能传感器设备引入测量标志保护工作,为全市109个具有重要应用和保护价值的高等级测量标志点安装智能锁井盖并开展实时监测,进一步提升巡查保护工作效率。这是我省积极保护测量标志,不断创新测量标志管护机制的缩影。

截至目前,我省共有5551个测量标志录入到全国测量标志管理信息系统,投入资金1500余万元,开展测量标志巡查维护1万余人次。通过全省系统的普查维护与常态化监管工作,首次系统摸清了全省测量标志存续现状,当前测量标志完好率已提升至近80%,实现了从“底数不清”到“精准管护、高效达标”的关键突破。

“大地印记”更有大能量

测量标志虽小,却是每一项工程建设不可或缺的“第一道基准”。从住房项目、公路铁路,到水利工程、国防项目,在建设过程中,都必须依据测量标志来确定准确位置和高程。

“任何工程开工前,都要先找测量标志‘定位置’。”省自然资源厅地理信息处负责人打了个比方,“就像画地图要先定几个原点,测量标志就是现实中的‘原点’——没有它,图纸上的规划就落不了地。”测量标志构成了国家大地控制网和高程控制网的实体节点,在进行工程测量、地形测绘、房产测量等工作时,测量人员可以从这些已知的测量标志开始引测,或者直接利用卫星导航定位基准站进行快速测量。这样就保证了全国所有测绘成果都能统一到同一个坐标系统中,不会产生混乱和错误。

保护测量标志,最终是为了用好测绘成果。为进一步规范和管理测绘成果,2023年1月,由省自然资源厅组织力量改版提升的福建省测绘地理信息成果综合服务系统正式投入运行。该服务系统针对涉密测绘成果对外流程,建立了一套测绘成果与目录网上查询、在线申请、成果销毁、保管条件监管等工作一体化的测绘成果分发服务体系,实现了涉密测绘成果的“查批联动、可视监管、闭环管理”,既满足了社会各界对测绘成果的个性化需求,又保障了全省基础测绘成果的安全、高效。

如今,法人或其他组织可通过福建省测绘地理信息成果综合服务系统以及福建省网上办事大厅依法申请使用测绘成果或迁建测量标志点。

“在高效利用测绘成果的同时,必须严格遵守国家有关测量标志保护的法规制度,确保使用过程的规范性与安全性。”省自然资源厅地理信息处负责人说。

据了解,在进行工程建设时,应当避开永久性测量标志;确实无法避开,需要拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去使用效能的,应当经省、自治区、直辖市人民政府测绘地理信息主管部门批准。如今年4月,省自然资源厅就批准了上杭县中都镇由安村民委员会因实施文化活动室建设项目而迁建测量标志点的申请,既保障了民生工程,又守住了“大地印记”的安全。

从闽山闽水间的标石,到城市里的基准站,每一处测量标志都是一代又一代测绘人栉风沐雨、跋山涉水留下的宝贵财富,更是现代国家发展不可或缺的空间基础设施。对测量标志的保护,不仅是对测绘成果的维护和尊重,更是对国家治理能力、工程建设质量和社会公共安全的保护。【厅地信处 省测绘院 海峡资源报】

微信

微信

闽政通APP

闽政通APP  国务院互联网+督察

国务院互联网+督察

政企直通车

政企直通车

闽公网安备35010202001777号

闽公网安备35010202001777号